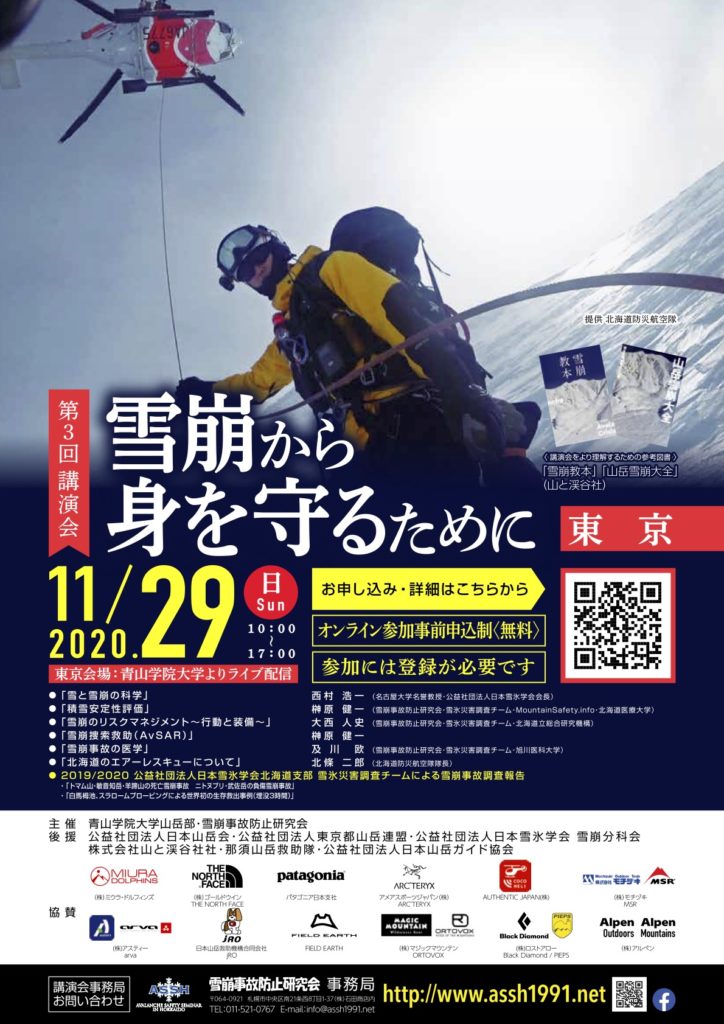

今年もASSH(雪崩事故防止研究会)が開催している「雪崩から身を守るために」講演会に参加しました。

ASSHはもともと北海道をメインに講演会等の啓蒙活動を行っていましたが、2017年に起こった那須の雪崩事故を受けて、本州にも足を運んでくれるようになり、本州開催は今年で3回目です。

去年は栃木と東京でしたが、今年は白馬でも開催し、年々その活動規模を広げています。

今年はコロナの影響もあり、東京開催はオンライン開催になったので多くの人が受けられたのではないでしょうか。

内容は雪崩についてはもちろんのこと、気象や雪そのものの事、山での行動、実際に雪崩に会った時の捜索、救命処置、昨年の事故事例など、その手のプロが包括的に丸1日かけて講義をしてくれます。

正直この内容をボランティア(無償)でやってくれているのはすごいと思います。代表の阿部 幹雄さんの熱意に感服です。

どのアクティビティに限らず、雪のある場所へ行くのであれば雪崩に関する知識は必須だと思います。でもしっかり学ぼうとすると、時間も費用もそれなりにかかり、敷居が高く感じられると思います。

「まぁそんな危ないところに行かないし」という考えで勉強しない人もいるかと思いますが、阿部さんが最後のあいさつで、このコロナ禍で、いろんな人が自分の死を意識して、人が死を意識すればそれが行動に出る。マスクしたり自粛したり。人がちゃんとリスクを認識しないとその先の行動には現れない。雪山に行くのになんで雪崩について学ばないのか?ちゃんとそこにあるリスクを認識して、無事に生きて帰って来れる行動をして下さい。

というような事をおっしゃってました。

コロナもそうですが、正しく学んで正しく恐れる事がとても大事だと再認識しました。

今回の講習で印象的だったのは、日本ではアバランチエアバッグの効果があまりないんじゃないかって事。敏音知岳と羊蹄山での事故はエアバッグを展開していたのに埋まってしまって助かっていません。エアバッグは雪崩に流されている最中は浮く効果が得られるが、止まってしまうと浮力は得られない。なので一度止まった後に再度雪が覆い被さって来るような場合はどうしようもない。特に日本のように狭い沢地系が多い場所では不利になる事が多い。

エアバッグは雪崩に巻き込まれてしまった時に唯一対抗できる手段ではあるけど、万能ではないことを十分理解していないといけない。

それとは対照的に、ビーコンなし(ビーコンは電源の入れ忘れだそうで)で、3時間埋没でも助かったケースも紹介されていました。

いろんな条件が重なっての結果だけど、やはり埋まってしまった時に救出してくれる人(パーティメンバーとか居合わせた人)がいないとどうしようもない。

その埋まった人も同行者が絶対助けてくれると思っていたそう。そうでなければパニックで状況が変わっていた可能性もある。

特にソロで人のいないところに行くのが、何かあった時のリスクを最大限に引き上げてしまうので、そこは十分注意が必要。

また、最近は外国人の事故も多くなってきているそうです。その日にしか行けない人は多少コンディションが悪くても行ってしまうのは理解できます。それは外国人でなくても、貴重な週末だったり、みんなで予定を合わせているような日本人も同様。

そこのリスクマネジメントはしっかりしないと、自然は我々の都合など聞いてはくれない。

パーティにはリーダーが必要だとも言っていました。たしかにパーティの行動を最終的に決定できる人がいれば行動はしやすい。でもリーダーの言う事にただ従うのではなく、自分でちゃんと判断出来るようにならないとそれはリスクマネジメントできてるとは言えないと思う。

シーズン初めに一通りの理解を深める事が出来、とてもよい講演会でした。

とは言え、講習を受けただけでは自分のスキルにするには不十分だとは思います。更に詳しく学びたい場合は、雪崩サーチ&レスキュー講習会(AvSAR)を受ける事をお勧めします。

こちらは有料でBasicコース(1日)とAdvanceコース(2日)があり、今年は北海道・長野(八方)・群馬(谷川)・栃木(那須)で開催されるようです。

実践的な技術を学ぶには最適だと思います。

ちゃんとした知識とスキルを身につけて、今シーズンも安全に雪山を楽しみたいですね。

まずはしっかり雪が降ってくれる事を祈りましょう。